实验室里那些透明的圆形小碟子——生物培养皿,几乎是每个做细胞研究的人天天打交道的工具。你可能没想过,这些看似简单的塑料器皿,表面特性会直接影响实验结果。最近有研究发现,通过低温等离子发生器处理培养皿表面,或许能显著改善细胞附着和生长情况。

生物培养皿表面相容性到底多重要

培养皿表面就像细胞住的"房子",墙面是否粗糙、有没有静电、化学基团是否友好,直接决定细胞住得舒不舒服。普通培养皿表面往往存在疏水性太强、蛋白吸附不均匀等问题,导致细胞贴壁困难甚至形态异常。有些实验室会采用化学涂层处理,但这种方法可能引入杂质,批次稳定性也难以保证。这时候,低温等离子体技术提供了一种更干净可控的解决方案。

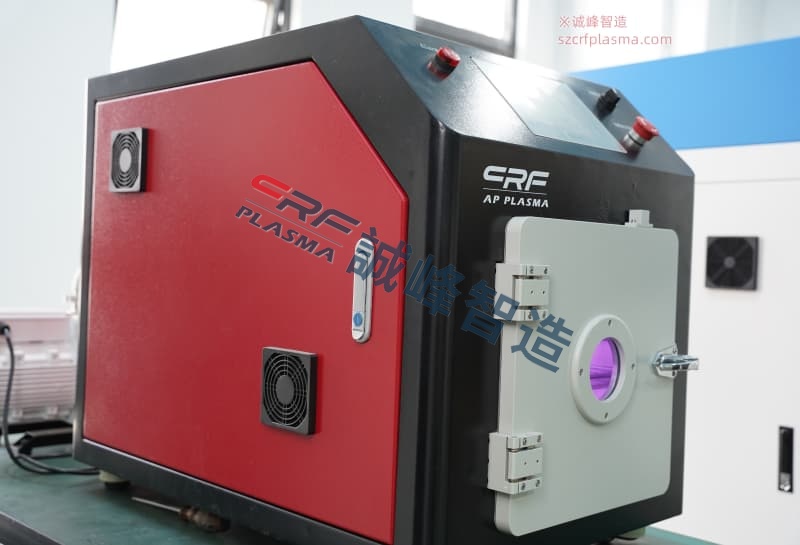

低温等离子发生器的工作原理

这种设备会产生大量活性粒子,像一群微观的"装修工人"对材料表面进行改造。不同于高温等离子会熔化塑料,低温等离子体能在40℃以下工作,特别适合处理培养皿这类高分子材料。当这些高能粒子撞击培养皿表面时,会引发两个关键变化:一是物理上形成纳米级凹凸结构,增大接触面积;二是化学上引入羟基、羧基等亲水基团,让表面从"拒水"变成"亲水"。深圳诚峰智造的实验数据显示,经过处理的培养皿表面接触角能从80°以上降到20°以下。

实际应用中的效果验证

在干细胞培养实验中,经等离子处理的培养皿表现出明显优势。细胞贴壁时间缩短了约30%,增殖速率提高15-20%,更重要的是细胞形态更接近天然状态。有个有趣的发现是,处理后的表面对不同细胞系有普适性,无论是上皮细胞还是成纤维细胞都能获得更好相容性。不过要注意的是,处理效果会随时间衰减,建议在处理后72小时内使用效果最佳。

这项技术的潜在发展空间

除了改善常规培养皿,低温等离子技术还能为特殊需求提供定制方案。比如在三维培养中,可以针对性调节表面能梯度;在器官芯片等前沿领域,能实现微米级区域的精确改性。目前已有实验室尝试将处理参数与特定细胞类型匹配,建立数据库供研究者调用。虽然设备投入需要一定成本,但相比重复购买高端培养皿,长期来看反而更经济。

下次当你从培养箱取出那些透明小碟子时,或许可以多关注下它们的表面故事。表面相容性这个看似微小的参数,可能就是实验重复性和数据可靠性的关键变量。随着表面工程技术的进步,未来我们或许能看到更智能的培养器具,让细胞在体外也能找到"家的感觉"。