最近总有人问,为什么高端芯片用着用着就变慢了?这背后可能藏着个叫NBTI的"慢性病"。就像人长期熬夜会加速衰老一样,半导体器件在电场和温度持续作用下也会性能衰退。今天咱们就聊聊等离子体蚀刻这道关键工艺,它就像给芯片做微雕手术的"刻刀",操作不当可能给器件埋下NBTI隐患。

等离子体蚀刻工艺的物理魔术

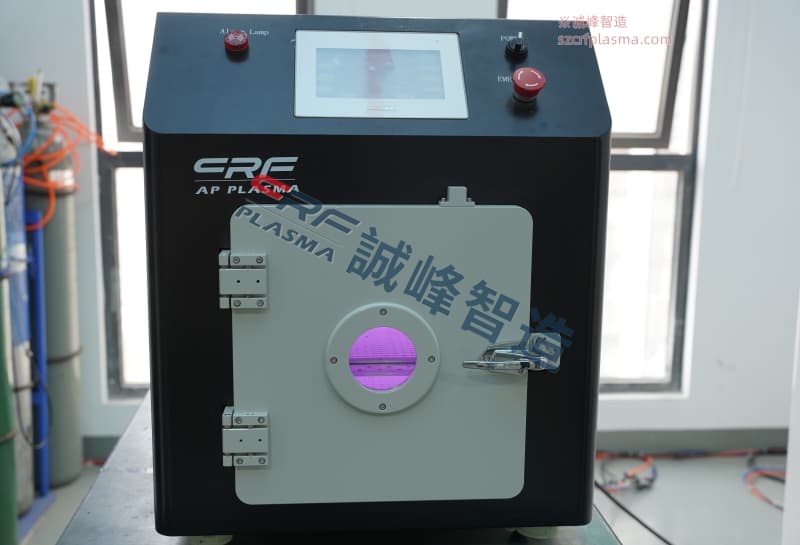

现在芯片里那些比头发丝细万倍的电路图案,全靠等离子体蚀刻"雕刻"出来。这种工艺就像用带电的"离子风"当刻刀,把硅片表面不需要的部分精准削除。但问题在于,高能等离子体轰击材料时,会产生大量带电粒子和紫外线,这些活跃因子可能破坏硅和二氧化硅界面的氢键结构。好比用高压水枪清洗古画,水压调不好就会伤及绢本。

NBTI效应的潜伏危机

当器件长期工作在正偏压和高温环境下,界面处会产生带正电的缺陷态,这就是负偏压温度不稳定性(NBTI)。它像慢性病一样让晶体管阈值电压漂移,导致电路延迟增加。有实验数据显示,经过特定等离子体处理的PMOS器件,在125℃下工作1000小时后,阈值电压可能漂移超过50mV。这好比运动员关节长期磨损,最终影响赛场表现。

工艺参数的双刃剑效应

射频功率和气体配比就像调节刻刀锋利度的旋钮。功率过高时,虽然刻蚀速率快,但高能离子会像子弹般击穿界面保护层;氯基气体比例过大则可能留下金属污染。某次产线调试发现,当将CF4/O2气体比例从4:1调整为3:2后,器件的NBTI寿命延长了约30%。这提醒我们,追求加工效率时不能牺牲长期可靠性。

后处理工艺的修复智慧

聪明的工程师们发明了多种"术后护理"方案。比如在氮氢混合气氛中进行300℃退火,能让断裂的硅氢键重新结合;采用远程等离子体处理可以减少直接离子轰击。有组对比实验显示,经过优化后处理的晶圆,其NBTI导致的性能衰减速率降低到原来的1/5。这就像给器件做了个深度SPA,帮助恢复元气。

未来工艺的改进方向

随着器件尺寸进入3纳米时代,传统等离子体技术面临新挑战。新型脉冲等离子体技术通过间歇式放电,既能保证刻蚀精度又减少热损伤;原子层蚀刻工艺像用镊子逐个移除原子,把对材料的扰动降到最低。在诚峰智造最近的实验中,采用ALD辅助蚀刻的器件显示出更稳定的阈值电压特性,这或许会成为下一代工艺的突破口。

从实验室到量产,每个环节的精细控制都关乎芯片的十年寿命。下次当你用手机流畅玩游戏时,或许会想起那些在微观世界里与NBTI斗智斗勇的工程师们。毕竟好的芯片不仅要跑得快,更要跑得久。(本文部分技术方案由深圳市诚峰智造有限公司提供支持)