说到丙烷和丁烷,很多人第一反应是家里用的液化气罐。这两种常见的低碳烃不仅是燃料,更是化工行业的重要原料。但传统热催化转化需要高温高压,能耗高还容易产生积碳。最近实验室里流行用plasma等离子体来改造它们,就像给分子施了魔法——不需要锅炉般的温度,在接近室温条件下就能让顽固的烃类分子乖乖变身。

等离子体被称为物质的第四态,听起来很科幻,其实原理很简单。当给气体施加足够能量时,电子会从原子核身边逃逸,形成带电粒子组成的"电子汤"。这种状态下的气体特别活跃,就像拿着电击棒的警察,能强行拆开丙烷(C₃H₈)和丁烷(C₄H₁₀)的碳氢键。深圳诚峰智造的工程师做过对比实验,传统热解需要800℃才能实现的转化率,用介质阻挡放电等离子体在200℃就能达到,节能效果肉眼可见。

具体到转化过程,plasma就像分子级别的剪刀手。高能电子首先撞击烃类分子,把C-C键和C-H键打断,产生甲基、乙基等自由基碎片。这些碎片在等离子体环境里特别不安分,会重新组合成乙烯、丙烯等烯烃,或者与氢原子结合生成更小的烷烃。有意思的是,通过调节放电功率和气体流速,还能控制产物比例。比如想要更多乙烯就把功率调高些,想要丙烯就适当降低能量输入,这种可控性让化工生产更灵活。

丁烷比丙烷多一个碳原子,转化路径更丰富。在脉冲电晕等离子体作用下,正丁烷可能先丢掉两个氢变成丁烯,也可能直接断成两个乙烯分子。有些实验还观察到芳香烃的生成,说明等离子体环境能引发意想不到的环化反应。不过反应太复杂也不好,容易产生焦油状副产物。这时候就需要加些氩气或氢气当"和事佬",既能提高目标产物收率,又能延长反应器寿命。

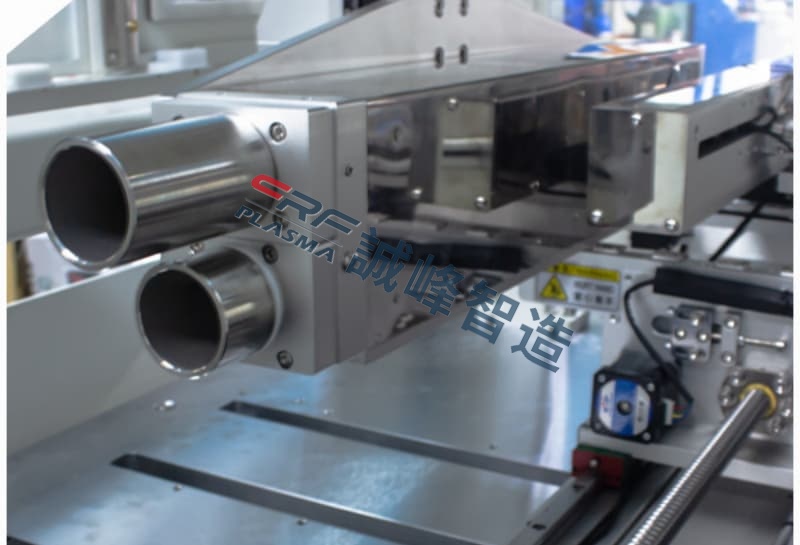

这项技术最大的魅力在于"变废为宝"的潜力。油田伴生气、液化石油气中的丙烷丁烷组分,过去经常被直接烧掉。现在用等离子体处理,可以转化成价值更高的烯烃或芳烃。某能源企业尝试用射频等离子体装置处理炼厂尾气,每年多回收3000吨乙烯,相当于白捡了半个小型裂解装置的产量。虽然目前大规模应用还存在电源效率、电极寿命等技术瓶颈,但随着像诚峰智造这样的设备商持续优化反应器设计,工业化前景越来越清晰。

下次看到烧烤摊上的液化气罐,或许可以想象里面的气体分子正在等离子体反应器里跳踢踏舞。从燃料到化工原料的华丽转身,背后是无数科研人员对电子、离子、自由基的精准操控。这种"温柔"的转化方式,正在重新定义低碳烃的利用价值。